去る 8/20・夏休み帰省の最終日に、株式会社クレオフーガさんの岡山オフィスにお邪魔させて頂いた。

始業が9時とのことだったので、10時に訪問させて頂き、15分ほど雑談しながら、クレオフーガさんでの開発の進め方とか開発環境とか設備など、もろもろについてお伺いし。 その後、「ただお邪魔するだけお邪魔して、貴重な業務時間を頂くだけでは...」ということで僕の方からお願いをさせて頂いて、会議室に場所を移し、

...といったようなことを、させていただいた^^

特に KPT は、僕の現場では毎週実施しているのだけれど、外部の方と・外部の現場についてのふりかえりを KPT でやる、というのは、全く初めての経験で、「ええい、ままよ!」状態でのチャレンジだったんだけど(すみません)、実際やってみて、「まぁそれなりにはできたのかな!」と、自分的には及第点な感じ(甘い)。また、僕以外のことで言うと、今回は岡山オフィスのクレオフーガエンジニアさん全員が参加できたのが一番よかった!

(関係無いけど、素晴らしい広さ・設備の会議室もインキュベータ内設備ということで無償で自由に使えるとのこと。うらやましい限り!)

「自分の現場での開発の進め方」についてお話ししたこと

ざっくり、以下の様な感じのお話しをさせていただいた。 準備に時間を掛け過ぎたせいか、実際にお話しをしてみると冗長な感じになっちゃった部分も多分にあったので、その反省点を活かして話し方や構成とか、もう少しブラッシュアップしないとな、と思った次第。

1. はじめに

* 自己紹介

* 弊社の紹介

2. 今の現場とそれまでの現場の比較

3. 今の現場での開発の仕方・各要素のご紹介

* ふりかえり(KPT)

* スプリントレビュー

* GitHub Flow

* カンバン

* 見積り・見積り方法

* ベロシティ・バーンダウンチャート

* ストーリー計画MTG

4. 3. を支えるもの

* 自動化

* 情報共有ツール

* Qiita:Team

* HipChat

* 意見の物質化

* XP

* 開発に集中する

5. 大事なのは「変化」

* 今目論んでいる「変化」

* どうやったら「変化」できる?

* 「成功体験」のあるキーマンの存在について

6. おわりに

ふりかえり(KPT)を実施

お話しのあとに実施させて頂いた「ふりかえり」なんだけど、これも自分の現場でやっているのと同じように、「KPT」(けぷと・けーぴーてぃー)方式を使ってみた(KPTで使う付箋とサインペンも持参)。ちなみにクレオフーガさんでは「ふりかえりは、ときどき、要所要所で実施している」「失敗経験もある」とのことだった。...うーん、プレッシャー!w

KPTは、以下の様な感じで実施させて頂いた。基本的に自分の現場でやっているのと同じスタイル。

1. この一週間を振り返って、まずは、「良かったこと」(Good)を挙げる

* 挙げる際には、大きめの付箋に、「1枚1できごと」で、大きく書く

* 書いた付箋は、ひとりずつ、読み上げながらホワイトボードに貼り付ける

2. 挙がった「良かったこと」(Good)について、「その『良かったこと』が生まれた理由、ヒケツ、心がけたこと」について話し合う

* もちろん「たまたま、ラッキーだった」ものもある

* でも、「xxしてみたのが功を奏した」とかも、やっぱりある

* そしたらその「xxしてみた」がそのまま、「継続したいこと」(Keep)になる!

3. 同じくこの一週間を振り返って、「悪かったこと」(Bad)を挙げる

4. 挙がった「悪かったこと」(Bad)について、「なぜそうなってしまったのか、それを引き起こした根本原因と考えられることはなにか」ということについて話し合う

* ...ということをして、それを「問題だったこと」(Problem)としたかった、のだけど、

* 挙がった「悪かったこと」(Bad)がそのまま「問題だったこと」(Problem)としても良さそうなことばかりだったので、そうした

* それも全然アリだと思う(自分の現場でもよくやるし)

5. 最後に、「問題だったこと」(Problem)を少しでも解消するために、「挑戦したいこと」(Try)を全員で話し合う

* できるだけ「これなら来週、できるかな...」というレベルにまで落としこむ

* 別に担当者を決めたりはしない(not 言い出しっぺの法則)

* 「来週、これできるよね」とチームで導き出した「Try」には、チームで立ち向かっていく!

* できなかったらできなかったで、次のふりかえりでそのことについて話し合える(Problem としてだったり Try としてだったり)ハズ

* 「これ、やっといたよ!」っていうのが自然発生する環境を目指したいもの

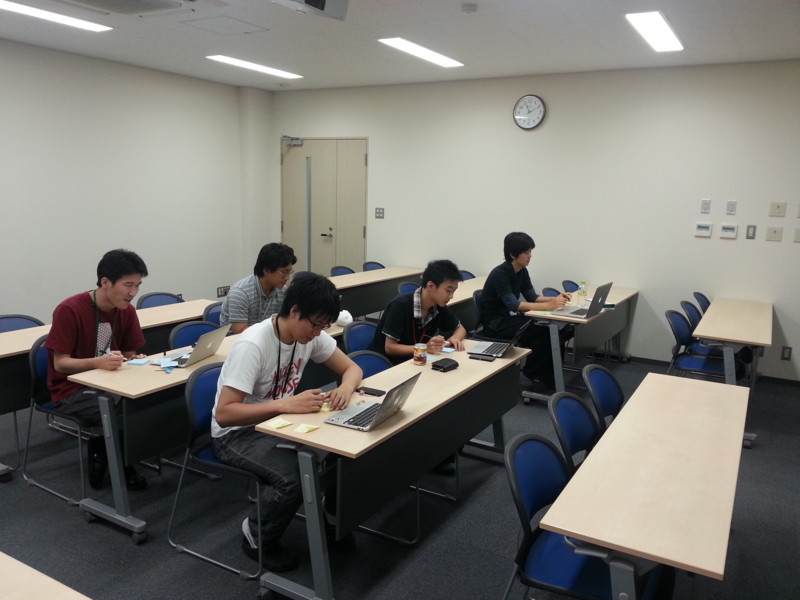

下の写真は実施風景。

以下は、その場ではお話ししなかったこと。

ふりかえりの場って、もちろん「開発のある期間を振り返って次につなげる・活かすための場」でも当然あるんだけど、単純に、チーム内でのコミュニケーションの場、媒介(共通の話題)でもあると、自分の中で勝手に思ってる。 クレオフーガさんでこのふりかえりをしている間、みなさん、基本的に笑顔だったのが一番僕にとって印象的だったし、救いでもあったw

そのほかいろいろ

いわゆる勉強会とかで登壇させて頂いたことは今までにも数回あれど、今回のこのようなことをさせて頂くのは本当に初めてのことで。でも、今後もこのような機会があれば、どんどん挑戦させて頂きたいなと(今回、無謀にもチャレンジしてみて、本当に良かったなと)思った所存。

最近の心境的に、「自分のまわりの人たちみんなが、それぞれの現場で気持ちよく開発に当たることができれば素敵なのにな」、と思うことが増えてきていて。というのも、アジャイル、スクラムのプラクティスを取り入れている今の現場に巡り会えて、本当に、"エンジニアとしての僕" が救われたと思っているから。(変な話、直近の転職の際(前職を辞めるとき)には、「エンジニア」という職業を続けることについても見つめ直したことがあったくらい...)

「今のこの状況を変えたい」という気持ちさえあれば、あとはちょっとしたことで、少しづつではあっても物事は好転していく、っていうのを、今の現場で本当に肌で感じた。加えて言うなら、その「ちょっとしたこと」ってのが、案外難しいってことも感じたんだけども...。^^;

今回みたいな感じで、いろんなところに飛び込ませて頂いてお話しさせて頂いたり、その「ちょっとしたこと」のヒントみたいなものをお伝えしたり、逆にそうすることで、自分の現場でも参考にできるようなヒントを頂戴したりすることを、今後もできればいいな、と思っております。(今回のクレオフーガさん訪問でも、いくつかヒントを頂けたし...^^)

もちろん、そういったことを「なんとなく」ではなく、ちゃんとした根拠に基づいて実施したりお話しできるようになるためにも、体系的な知識も今後しっかり勉強して身につけていかなきゃな、と思った。(今いちばん読みたい本は、エッセンシャルスクラム!(デカいんだなコレが))

(2014/08/24 9:19 追記) なんと、先の訪問の結果、早速何かを実際の業務に取り入れて頂いた様子!嬉しすぎる...!!(涙)

@a_know はい、今回の件で実際に社内に取り入れていることもありますし、また是非よろしくお願いします!

— 西尾周一郎@M3秋 第一展N-16b (@nishiocf) 2014年8月23日

さいごに

今回このような機会に恵まれたのも、社長の西尾さん、CTOの山口さんのご好意によるもので、本当にありがたい限りですm(_ _)m (お二人が東京の方にお越しになった際にお声掛け頂いて、お食事をご一緒できたのもきっかけの一つです。ぜひまたご一緒させてください^^)

- 作者: Kenneth S. Rubin

- 出版社/メーカー: 翔泳社

- 発売日: 2014/08/01

- メディア: Kindle版

- この商品を含むブログ (3件) を見る